da https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/ del 11\3\2026

di Donatella Tiraboschi

Tradizione rinnovata e tanto entusiasmo: «Santa Maria Maggiore, quanta bellezza»

La voce di Veronica sprizza entusiasmo. Del resto, difficile non provarlo quando il tuo posto di lavoro è immerso, è proprio il caso di dirlo, in uno scrigno di bellezza da far girare la testa. «Tantissimi visitatori restano sorpresi, non immaginano di trovare a Bergamo una basilica come questa. Dicono di averne viste tante in giro per il mondo e in Italia, ma che la nostra le batte tutte». È in quell’aggettivo possessivo, in quel «nostra», che si leggono in filigrana tutta la passione e l’orgoglio di sentirsi parte attiva del museo più visitato della città, perché con i suoi 250 mila visitatori nel 2025 e ben 30 mila nel solo mese di maggio, con un ritmo di mille al giorno (esclusi i residenti, e il trend è in crescita), la Basilica di Santa Maria Maggiore è saldamente in testa alla top five dei monumenti cittadini più gettonati dai turisti. E ad accoglierli all’ingresso, nelle funzioni di biglietteria, di «gentil organizateur e facilitatrici culturali» (ma non solo) si presentano due giovani ed entusiaste ragazze bergamasche: Veronica Benintendi, 27 anni, di San Giovanni Bianco, e Matilde Facchinetti, 29 anni di Seriate. Che con una laurea, rispettivamente in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali e in Storia, stanno segnando una svolta rosa nella plurisecolare storia della Basilica.Già, perché non è un caso che la Mia le abbia scelte dopo una accurata selezione e dopo che nell’organico che gestisce Santa Maria Maggiore si siano, lavorativamente parlando, aperte alcune posizioni professionali. Per farla breve due dei tre sacristi hanno lasciato il posto. Parafrasando la Pausini, Marco se ne è andato: lo storico sacrista Marco Pagani, infatti, si è trasferito dallo scorso mese di novembre nella parrocchia di Sotto il Monte, mentre qualche tempo prima a lasciare l’incarico era stato il collega Mauro Zanchi, che ha scelto di dedicarsi allo studio. È rimasto, nell’esercizio della funzione sagrestana, Giovanni Curatolo, una guida storica della basilica che sta trovando in Veronica e Matilde (approdata solo nelle ultime settimane dello scorso anno) delle valide colleghe coadiuvanti per alcuni compiti che spettano ai sacristi.Quali compiti? Veronica li elenca, con una doverosa premessa: «Non sapevo molto di liturgia, ad essere sincera». Si potrebbe aggiungere «prima», prima cioè che con l’addio dei due sacristi ufficiali si rendesse necessario ampliare le «skill», le competenze del culto e delle funzioni religiose che in basilica si celebrano, in particolare con la messa feriale (alle 10 ogni giorno), mentre nei giorni festivi sono le messe sono due (alle 11 e 12.15): «Prepariamo i paramenti, gli allestimenti anche degli altari, le casule con cui il parroco celebra le messe, ma anche i candelabri in occasione delle grandi festività e gli addobbi floreali». «Sono tutte cose che sto imparando un po’ alla volta — le fa eco Matilde —, ma aiutare i colleghi mi gratifica in un lavoro nuovo, che mi mette ogni giorno a contatto con tanta gente».È questa interconnessione con la marea dei visitatori, ma anche «con i restauratori, i musicisti, gli artisti che a vario titolo partecipano agli eventi che vengono organizzati in basilica», rintuzza Veronica, «ad arricchire le nostre giornate. E il bello è che ogni restauro, ogni tassello che viene valorizzato, suscita stupore ed entusiasmo». «I visitatori ci fanno domande ed osservazioni che costituiscono anche per me la possibilità di imparare cose che non sapevo», conclude Matilde. All’entusiasmo del team rosa si accompagna il compiacimento del direttore della Mia, Giuseppe Epinati: «È quello che cercavamo: due ragazze con una buona preparazione di base e che nello stesso tempo sono custodi delle ricchezze della basilica e della sua funzionalità del culto»

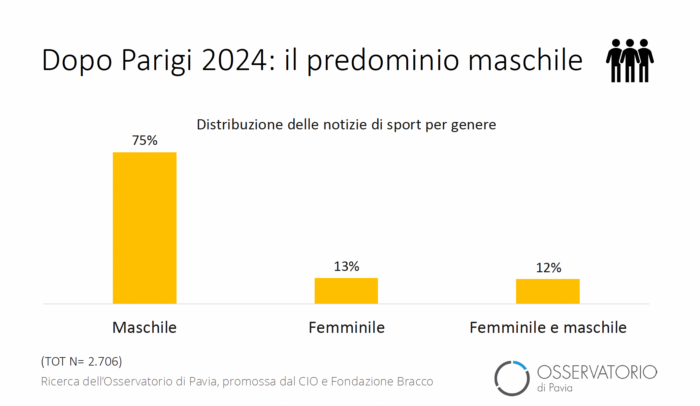

Allora ho cercato in altri siti ( Eurosport, gazzetta dello sport, Olympics ) ed ho trovato qualcosa a fatica . Solo su Google ala vice paraolimpiadi ho trovato quello che cercavo . A confermare il mio scoramento ed il titolo triste c'è di come la Rai (Sic ) servizio pubblico dia scarso , a differenza delle altre olimpiadi scarna copertura mediatica .

Allora ho cercato in altri siti ( Eurosport, gazzetta dello sport, Olympics ) ed ho trovato qualcosa a fatica . Solo su Google ala vice paraolimpiadi ho trovato quello che cercavo . A confermare il mio scoramento ed il titolo triste c'è di come la Rai (Sic ) servizio pubblico dia scarso , a differenza delle altre olimpiadi scarna copertura mediatica .