Paolo Fresu e Uri Caine - Lascia ch'io pianga

Quando Germana chiuse la finestra

|

| Il “processo proletario” a Germana Stefanini prima della sua esecuzione |

Sono insoddisfatti, la picchiano, provano a catturare anche una donna che abita al piano di sopra, di nome Mirella, anche lei guardia carceraria a Rebibbia. Obbligano Germana ad aprire la finestra e a chiamarla, le tengono una pistola puntata alla schiena. Mirella si affaccia, ma risponde che non può scendere, che il suo bambino ha la febbre alta e che non può lasciarlo solo. Così si salverà. Si affaccia anche un ragazzo, si chiama Massimo, è il fidanzato di sua nipote. Germana gli fa segno di tornare subito in casa e gli dice che non vuole vederli, che “non gli servono a niente”.

|

| Germana Stefanini con la nipote Marisa |

Massimo parla ad alta voce e senza sosta, senza quasi prendere fiato, si interrompe solo quando i suoi occhi, che controllano tutta la sala, notano che a qualcuno manca un piatto o che su un tavolo è finito il vino. Mentre discutiamo degli Anni Settanta, del terrorismo, delle rivolte nelle carceri, e nel frattempo mi fa assaggiare una specie di fenomenale porchetta di vitello – il carcotto – che prepara sua moglie, capisco cosa significa la parola “oste”: non è il proprietario di un ristorante ma tante cose insieme. È un intrattenitore, uno che fa sentire a casa i clienti, un racconta storie, uno che ama ognuno dei piatti che escono dalla sua cucina, uno che non si stanca mai. Lo osservo, la faccia sembra quella di un guru indiano ma i modi mi fanno pensare alle osterie del tempo del Marchese del Grillo di Alberto Sordi: un gran caos e una grande allegria. Quando arriva a parlare del rapimento della zia Germana abbassa la voce, gli occhi vanno da un’altra parte, diventano assenti: «Era una donna mite, provata dalla vita, le spararono in testa. Quel giorno si ruppe tutto dentro di me. Diventai cattivo, avrei voluto farla pagare ad ognuno di quelli che stavano in carcere. Anche Marisa, nel frattempo, era diventata una guardia carceraria. Ci spostarono entrambi a lavorare in ufficio, ma non poteva durare, resistemmo ancora un po’ poi ci licenziammo e scappammo da Roma. Scegliemmo la campagna per ripulirci la vita e per sentirci liberi. La madre di Marisa, la nonna Anna che aveva fatto la cuoca a Roma, ci aiutò ad aprire una trattoria a Zagarolo. Cominciò così la nostra seconda vita. Avrei avuto bisogno di altri maestri, ma questa volta senza ombre. La prima sera un cliente mi chiese se avessi Chardonnay o Sauvignon, risposi che non trattavo quelle ditte. Scoppiò a ridere e mi spiegò che si trattava di due vigneti, di due tipi di vino, non di due aziende. Mi resi conto dell’abisso della mia ignoranza e gli chiesi chi fosse il massimo esperto di vino in Italia, mi rispose: Gino Veronelli. Il giorno dopo trovai il suo numero nell’elenco telefonico di Bergamo, presi coraggio e lo chiamai a casa. Gli spiegai che ero un oste e gli chiesi se mi potesse insegnare qualcosa sul vino. Pensò che fossi matto ma mi disse di andare al Vinitaly per conoscerlo. Iniziò un’amicizia che durò per 24 anni. Mi ha cambiato la vita, mi diede un elenco di regole e di cose da fare. Mi disse che dovevo risparmiare per andare a mangiare nei ristoranti più importanti e che lo dovevo fare con la predisposizione mentale giusta: “Vai come se fosse il giorno della prima comunione: vestiti bene e accogli la novità e il cambiamento”. Poi aggiunse: “Più vini bevi e più impari; più cibi assaggi e più impari”. Così cominciai un giro d’Italia che non ho ancora concluso. Il primo treno mi portò a Milano, andai in via Bonvesin della Riva da Gualtiero Marchesi, per provare a capire cosa fosse un ristorante in cui un solo piatto costava il doppio di un intero menù alla mia osteria. Mi portavo dietro un quadernetto in cui scrivevo le impressioni e ciò che scoprivo e presto mi resi conto che quello che faceva la differenza non erano i piatti ma le emozioni che ti davano, le storie che c’erano dietro. Sono così riconoscente a Veronelli e all’amicizia che abbiamo avuto che ogni anno, per ricordarlo, faccio una festa nella data della sua nascita e una cena nel giorno della sua morte».Nel frattempo, Massimo e Marisa si spostano da Zagarolo a Grottaferrata, dove aprono “L’Oste della Bon’Ora” e quattro mesi prima dell’arrivo della pandemia trovano il coraggio di tornare nel cuore di Roma, in via dei Banchi Vecchi al numero 140. «Ero a Milano, tentato di portare la mia esperienza di oste al Nord, quando mi è suonato il telefono: era un amico che mi diceva che si era liberato un locale poco lontano da Campo de’ Fiori. Quante volte avevo ripetuto che non c’erano più osterie vere nel centro di Roma, ma soprattutto che non c’erano più osti. Sono corso a vederlo e a convincermi è stato il grosso muro perimetrale del Cinquecento. Ho pensato che era arrivata l’ora di tornare a casa». Massimo oggi ha sessant’anni, non riesce a immaginare quale sarebbe stata la sua vita se la zia Germana non avesse incontrato quelle tre persone al portone, di certo non sarebbe mai diventato un oste, non avrebbe riempito il suo taccuino di storie di cibo, non avrebbe assaggiato migliaia di vini, non avrebbe costruito una cultura dell’accoglienza insieme a Marisa. Ma una certezza ce l’ha, e mentre me la dice, non di persona ma in un messaggio vocale che mi manda quando sono già tornato a casa, gli si incrina la voce: «Il regalo più grande che ha fatto a tutti noi, a me a Marisa, a Mirella e al suo bambino, è di averci salvato la vita e di averci regalato un’altra vita. In un gesto eroico ha scelto di pagare da sola».

La libertà di guardare il soffitto

«Ho visto per 25 volte la luna piena illuminare il deserto e ogni volta ho sperato che fosse l’ultima. Vedevo passare gli aerei di linea, osservavo le loro scie, cercavo di immaginare le vite delle persone a bordo, e mi sforzavo di credere che un giorno sarei tornato anch’io a guardare il deserto da un oblò. Ma il mio sogno più grande, un desiderio ancor più forte di dormire su un materasso, era di aprire gli occhi e vedere un soffitto. “Quando vedrò un soffitto sulla mia testa – mi ripetevo – allora sarò salvo”».

|

con la stoffa di un turbante usato

per proteggersi la testa dal sole

Pier Luigi Maccalli, sacerdote italiano della Società delle Missioni Africane, è tornato a vedere il soffitto a ottobre dello scorso anno, dopo aver passato 25 mesi prigioniero di un gruppo di jihadisti che fanno parte della galassia di Al Qaeda nel Maghreb. La sua storia, il diario del suo rapimento e di due anni terribili incatenato tra le dune del deserto, sono diventati un libro che abbiamo presentato insieme e questo mi ha dato la possibilità di ascoltare la sua voce e i suoi racconti. Padre Maccalli ha sessant’anni, viene da Madignano, un paese in provincia di Cremona, ha la barba bianca, una faccia aperta e solare e un modo di parlare semplice e diretto. L’esperienza che ha vissuto ha lasciato un segno profondo dentro di lui, una ferita insanabile che non riesce, e probabilmente non riuscirà mai, a dimenticare. «Sono stato rapito il 17 settembre del 2018 e per i primi 22 giorni mi hanno tenuto incatenato giorno e notte a un albero. La catena, lunga poco più di un metro mi stringeva la caviglia, non potevo muovermi. È stata l’umiliazione più grande: trattato come si trattavano una volta i cani in campagna». Porta sempre con sé tre oggetti che gli ricordano che cosa ha passato ma anche come ha resistito. Il primo lo ha al polso, è un braccialetto di stoffa con dei nodi, è il rosario che si era costruito e che recitava silenziosamente ogni mattina, quando gli toglievano i ceppi notturni dai piedi e poteva camminare in circolo per un’ora. Il tessuto ormai è scuro, lo aveva strappato dal turbante che teneva in testa per proteggersi dal sole, nei mesi si è impregnato di sabbia e sudore.Poi dalla tasca tira fuori una piccola bustina da cui estrae due pezzi di legno intagliati, ci ha lavorato con pazienza per settimane, tenendoli sempre separati. Ora li mette insieme, come faceva soltanto la notte quando tutti dormivano, e forma una croce in legno. L’ha costruita pensando alla croce incisa sul muro della cella da padre Massimiliano Kolbe ad Auschwitz. L’ha fatta per non sentirsi solo, per ricordarsi quanta sofferenza ed ingiustizia c’è nel mondo. «Per molto tempo mi sono sentito abbandonato, avvolto da un deserto fuori e dentro di me, non sentivo la voce di Dio. Poi l’ho trovato nel silenzio».«Ho vissuto per 25 mesi in una prigione a cielo aperto, in mezzo al deserto di sabbia del Sahara, di giorno un caldo infernale, il vento bollente e la luce bruciavano la pelle e gli occhi. La notte dormivo per terra, solo con una stuoia, l’acqua sapeva di benzina. La sete era tantissima, ma versavo sempre un po’ della mia acqua in una scatola di latta per gli uccelli che, sfiniti dal caldo, venivano a bere. Li osservavo con il loro ciuffettino e mi sentivo in pace. Mi hanno fatto girare nel deserto di dune, tra Mauritania, Mali e Algeria. La mattina era la parte più facile della giornata, all’alba mi toglievano le catene, passeggiavo in circolo e recitavo il rosario in silenzio, poi preparavo del tè sulle braci e alle 11 cucinavo il riso per il pranzo. Poi la giornata finiva perché il sole era troppo forte e il caldo soffocante e si doveva stare immobili all’ombra, con la testa e gli occhi coperti. Al tramonto camminavo ancora un’ora in cerchio, mangiavo il riso rimasto e poi mi rimettevano le catene. La mia unica consolazione erano le stelle, questa cupola di stelle che scendeva fino all’orizzonte. Di fronte a quella sensazione di infinito anche la mia condizione diventava relativa, mi sentivo un puntino nell’universo e le stelle mi davano speranza».

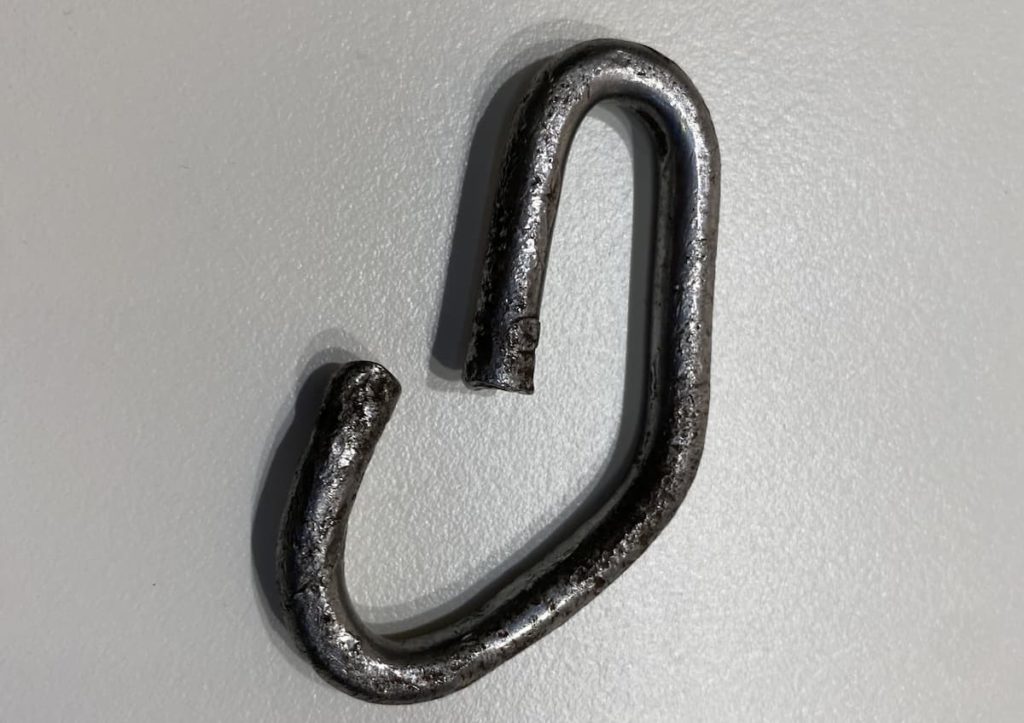

Il terzo oggetto che tiene in tasca è un anello spezzato della sua catena, era riuscito a romperlo con un lavoro infinito, lo usava come cacciavite per allentare un pochino i bulloni che gli stringevano le caviglie. Questo anello, insieme con il rosario di stoffa e la croce sono i tre simboli del suo calvario, della sua resistenza e della sua fede.

Quando gli chiedo se avesse paura, mi risponde: «Tristezza. Ho passato due anni di tristezza profonda, mi vedevo ridotto ad uno stato che non avrei mai immaginato, io che rido e scherzo sempre, che cerco di portare gioia nelle cose, che faccio studiare i ragazzi e con loro scavo pozzi.

Anche i rapitori erano ragazzi, avevano al massimo vent’anni, erano la faccia di un’Africa molto lontana da quella colorata in cui ho lavorato a lungo, un’Africa oscura, dove si sprecano vite ad abbracciare un kalashnikov. Io ero ostaggio, ma li osservavo e pensavo che i veri ostaggi erano loro, non sapevano leggere e nemmeno scrivere, passavano le giornate con lo smartphone tra le mani ad ascoltare inni alla jihad e a guardare video di propaganda. Una sera uno di questi ragazzi me ne mostra uno in cui si vedono altri giovani che sparano a ripetizione con le mitragliette. Allora gli chiedo se ascolta mai musica. Si blocca, mi guarda e poi si mette a cercare nel telefono e alla fine fa partire un video con raffiche di kalashnikov: “Questa è musica”. Poi aggiunge: “Io aspetto soltanto il giorno in cui potrò farmi saltare in aria”».

Dopo un anno di prigionia padre Maccalli ottiene di poter ascoltare la radiolina di un rapitore che va e viene dal campo, la prima volta in cui l’accende è la fine del 2019, sente parlare di un virus che ha colpito la Cina, un mese e mezzo dopo sente che è arrivato in Italia, ma non capisce che cosa sia. «Immaginavo una forte influenza, forse un po’ più forte del solito, ma non potevo immaginare cosa stesse succedendo al mio paese, che è tra Crema e Codogno». Poi l’uomo della radiolina torna e porta le ultime notizie: quel virus sta facendo strage in Europa e negli Stati Uniti. «Erano su di giri, contenti, festeggiavano e ripetevano che era il flagello di Dio contro l’Occidente. Poi arrivarono le notizie che i contagi si erano estesi ai paesi arabi e nel nord Africa e i loro toni si smorzarono, gli entusiasmi si spensero».

«Mi hanno rubato due anni di vita e di missione, che significavano due anni di alfabetizzazione, scuola, costruzione di pozzi. Ho fatto pace con tutto questo solo dopo l’abbraccio della mia famiglia e della mia diocesi, che hanno vegliato, mi hanno atteso, hanno pregato tutte le sere e non hanno mai perso la speranza. Quell’abbraccio mi ha allargato il cuore e mi ha commosso. Oggi guardo a questi due anni come ai più fecondi del mio ministero missionario. Ho pianto al ritorno, sono stati due anni pieni di lacrime, la pioggia che ha irrigato il mio deserto».Padre Maccalli è stato liberato l’8 ottobre del 2020, ma tra le dune altre donne e uomini erano rimasti prigionieri, tra loro una suora colombiana, Gloria Cecilia Narváez Argori, che dopo 4 anni e 9 mesi ha ritrovato la libertà soltanto due settimane fa.