da https://www.ilpost.it/2022/03/24 e da repubblica video

Dentro al più grande bunker antiatomico italiano

se non avete voglia o tempo di leggere tutto l'articolo qui ne trovate un sunto

È in provincia di Verona ed è dismesso da quando la NATO, che l'aveva costruito negli anni Sessanta, decise che non serviva più

Le porte di ingresso del bunker antiatomico di Affi (Il Post)

Le porte di ingresso del bunker antiatomico di Affi (Il Post)Nei lunghi corridoi dell’enorme bunker all’interno del monte Moscal, in provincia di Verona, ci sono un bar, una palestra, alcune stanze per il relax, la mensa e la cucina, ma ciò che rende davvero speciale questo posto è che niente può distruggerlo, nemmeno una bomba atomica. Il suo nome in codice, West Star, è rimasto segreto per decenni fino a quando la NATO, che lo aveva fatto costruire tra il 1960 e il 1966, decise che non sarebbe più servito perché la Guerra fredda era finita da tempo.

L’ultima esercitazione risale al 2004, l’anno in cui l’esercito iniziò a smantellarlo pezzo dopo pezzo. Negli anni successivi furono rimossi molti macchinari, gli strumenti usati per le comunicazioni, le casseforti con i documenti segreti. Per il resto è rimasto come era all’epoca, e così lo ha trovato il comune di Affi che nel 2018 lo ha acquisito dal demanio militare e ora vorrebbe trasformarlo in un museo della Guerra fredda. Perdersi tra le stanze e i corridoi può essere spaventoso e affascinante allo stesso tempo, ma il vero valore di West Star è il suo stato di conservazione, quasi perfetto, che in un certo senso testimonia i timori e le ossessioni che caratterizzarono la lunga fase di ostilità tra Unione Sovietica e Stati Uniti successiva alla Seconda guerra mondiale.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina molti abitanti di Affi si sono ricordati del bunker. Gli scontri tra l’esercito russo e ucraino avvenuti vicino a centrali nucleari, a Chernobyl e a Zaporizhzhia, hanno creato una certa preoccupazione alimentata da approcci dei media talvolta allarmisti.

In realtà, dice il sindaco Marco Giacomo Sega, nessuno ha mai considerato di poterlo riaprire per accogliere gli abitanti, nemmeno se il conflitto degenerasse in una guerra nucleare. È rimasto chiuso per troppo tempo: non è utilizzabile, se non per emergenza estrema e per un periodo molto limitato, forse qualche ora. Potrebbe ospitare comodamente quasi la metà degli abitanti di Affi. Grande 13mila metri quadrati, disposto su due piani, è stato pensato per accogliere fino a 999 persone, un’informazione che sarà utile a chi studierà il progetto del nuovo museo più che agli esperti di piani di emergenza.

Da fuori, il bunker è ovviamente invisibile. Lungo la strada che costeggia una delle tante vigne della zona si nota un grande cancello verde, un po’ arrugginito, chiuso con un semplice lucchetto. Al di là delle sbarre si vede l’ingresso della galleria che porta al bunker: è lunga quasi un chilometro, per la precisione 970 metri. Serve a collegare le due entrate, all’epoca sorvegliate da cinque carabinieri.

La galleria che porta al bunker (Il Post)

Quando gli operai iniziarono a scavare nella montagna, negli anni Sessanta, pochissime persone ad Affi sapevano che lì sarebbe stato costruito un bunker antiatomico. Nessuno poteva fare domande, non si potevano scattare fotografie, nemmeno da lontano, e chi si avvicinava veniva fermato dai carabinieri e allontanato. Chi abitava in una piccola frazione poco distante dall’ingresso del bunker ricordò a lungo i boati degli esplosivi utilizzati per scavare nella collina.

Dopo la sua apertura, nel 1966, quasi tutti ad Affi si dimenticarono del bunker, almeno ufficialmente. Per le strade si notavano auto con targhe strane (AFI), ma nessuno sapeva o poteva chiedere a cosa stesse lavorando l’esercito dentro la collina. Per evitare problemi, quando capitava di parlarne, perfino in famiglia si faceva riferimento semplicemente al “buco”, un nome che con il passare degli anni diventò familiare anche tra i militari.

Il livello di sicurezza e di segretezza era alto perché nel bunker venivano gestite informazioni importanti. Era il centro di comunicazione di due importanti comandi NATO: il comando delle forze terrestri alleate per il Sud Europa (FTASE) della NATO, che aveva sede a Verona, e la Quinta ATAF (Allied Tactical Air Force) con sede a Vicenza. Da qui veniva coordinata l’organizzazione delle esercitazioni sul fronte nord orientale italiano, e si ricevevano e trasmettevano i messaggi criptati con le unità al fronte e gli altri comandi NATO. Al suo interno c’era anche l’AOC, l’air operation center, il centro delle operazioni aeree della quinta ATAF, Allied Tactical Air Force, con sede a Vicenza, in sostanza una centrale di controllo per osservare tutti i movimenti degli aerei militari in volo sull’Europa. In caso di attacco nucleare, chimico o batteriologico, il comando NATO di Verona si sarebbe trasferito qui, al sicuro.

Uno dei corridoi del bunker (Il Post)

Venne costruito secondo le specifiche di una direttiva della NATO del 1958, che imponeva caratteristiche tecniche per resistere a un’esplosione nucleare fino a 100 chilotoni, molto superiore alla potenza della bomba che colpì Nagasaki, tra 10 e 30 chilotoni. È protetto da uno spessore di terra di 150 metri ai lati e circa 200 in altezza. Le pareti e il soffitto, in cemento armato, sono spessi quasi due metri.

Gerardino De Meo sentì per la prima volta il nome West Star negli anni Ottanta, durante un’esercitazione della Terza brigata missili in cui prestava servizio come sottocomandante della batteria obici. «La comunicazione iniziò con il segnale “From West Star to Tango 21”. Chiesi al mio comandante cosa fosse West Star e scoprii del bunker: all’epoca non mi sarei aspettato di diventarne comandante», dice De Meo, oggi generale in pensione dopo una lunga carriera nella NATO. «Quando me lo affidarono negli anni Duemila, prima della dismissione, era un luogo così segreto, perfino all’interno dell’esercito, che non mi resi conto di quanto fosse grande e importante, molto impegnativo da gestire».

Una delle sale del bunker (Il Post)

De Meo conosce ogni angolo del bunker perché nel 2004 coordinò il supporto logistico dell’ultima esercitazione NATO sul posto e il successivo smantellamento, concluso nel 2007. È il custode di diversi documenti risparmiati dalla distruzione e tra le altre cose ricorda alla perfezione come era organizzato il lavoro e soprattutto come i militari vivevano la quotidianità in un ambiente alienante.

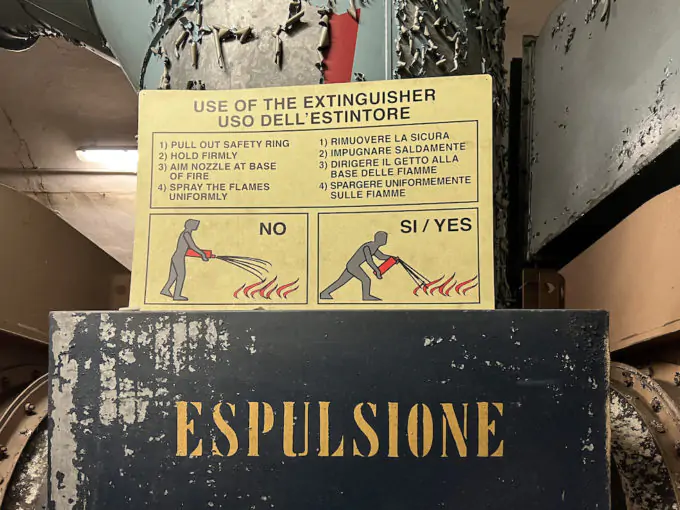

La porta di ingresso ricorda quella di un sommergibile. È spessa una ventina di centimetri, così pesante che un tempo poteva essere aperta o chiusa soltanto con un sistema idraulico. Qualche metro più avanti, in una stanza di decompressione, se ne trova una identica, con un meccanismo di apertura che scattava solo nel momento in cui si chiudeva la prima porta. Ogni coppia di porte creava una camera stagna per motivi di sicurezza.

L’ex generale Gerardino De Meo (Il Post)

In sottofondo si sente il rumore delle ventole installate dal comune per far circolare l’aria. È simile a quello che si percepiva costantemente all’epoca, dice De Meo, anche se un tempo era più insistente. Entrando, la prima sensazione è di essere in una grande camera iperbarica. Le voci sono ovattate, si sente un leggero odore di stantìo, quasi metallico.

La piccola botola azzurra che si trova nel muro in fondo alla prima stanza non è mai stata utilizzata: sarebbe servita, in caso di emergenza, a gettare i vestiti contaminati in un magazzino chiuso e rivestito di piastrelle. Sulla sinistra ci sono le docce, anche in questo caso da usare solo in presenza di una contaminazione radioattiva.

Anche nei corridoi le porte sono spesse e fino a quando il bunker è rimasto operativo si aprivano una per volta, per mantenere una pressione costante. Ogni zona aveva diversi livelli di sicurezza a seconda del grado dei militari e dei loro compiti. Non tutti potevano andare ovunque. «C’era il culto della segretezza per motivi di sicurezza», spiega De Meo. «Si lavorava a compartimenti stagni. Non si poteva entrare negli uffici dei colleghi per chiacchierare. Molte porte si aprivano con una combinazione che veniva cambiata spesso e non poteva essere trascritta: bisognava ricordarla a memoria. Queste accortezze servivano a prevenire una possibile fuoriuscita di informazioni e documenti».

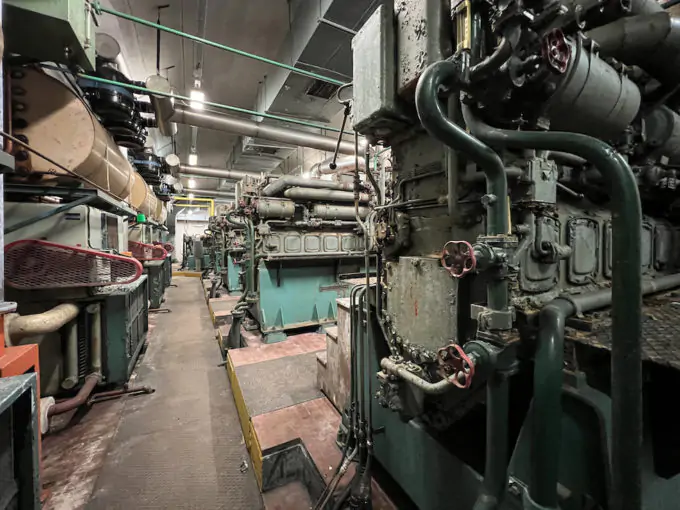

I locali tecnici con i motori del gruppo elettrogeno di emergenza (Il Post)

Una mappa ingiallita, rimasta appesa dietro a una porta, mostra la planimetria della struttura. Le gallerie principali sono tre, parallele, più due di raccordo. Il bunker ha la forma di un grande otto. I corridoi dove si aprono le stanze e gli uffici sono tutti uguali. È facile perdere l’orientamento.

I reperti di archeologia industriale rimasti nei locali tecnici aiutano a capire il funzionamento del bunker, studiato per essere completamente autonomo dall’ambiente esterno. Nella centrale elettrica si trovano tre grandi trasformatori e un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, da accendere in caso di attacco per alimentare i servizi di emergenza e quelli essenziali, come la centrale radio. Il sistema di smaltimento dei gas di scarico era stato progettato per raffreddarli e liberarli all’esterno, attraverso delle condutture, in modo che aerei o satelliti spia non potessero individuare attività all’interno della collina attraverso sensori agli infrarossi. Tutto era regolato da sistemi elettronici – «il meglio della tecnologia degli anni Sessanta», dice De Meo – sopravvissuti ai computer installati alla fine degli anni Ottanta.

(Il Post)

Quattro cisterne da 4.500 metri cubi di acqua, profonde dieci metri, garantivano la riserva d’acqua sia per i servizi sanitari, sia per il raffreddamento del gruppo elettrogeno e degli impianti.

In tutti gli spazi del bunker si notano i grandi tubi di metallo dell’impianto di aerazione. Un canale per l’aria in ingresso, uno per l’aria in uscita. In caso di esplosione nucleare o di attacco chimico, due sensori (uno ottico e uno di pressione) installati all’ingresso della galleria avrebbero fatto scattare le paratie dell’impianto di aerazione, di fatto rendendo West Star ermeticamente isolato dal mondo esterno. L’aria passava in una stanza con filtri chiamati assoluti, capaci di assorbire inquinanti o bloccare particelle contaminate. 920 bombole di ossigeno stipate in un magazzino sarebbero servite a reintegrare l’ossigeno in caso di chiusura ermetica.

La stanza con i filtri per l’aria (Il Post)

Oltre la centrale elettrica si trova una delle stanze più importanti del bunker. Qui c’era un grande contatore Geiger, uno strumento che serve a misurare le radiazioni. Una consolle di controllo era posta su una piattaforma sospesa da terra attraverso un sistema di cavi e molle: i grandi pulsanti controllavano l’apertura e la chiusura di tutte le porte. Era sospesa per evitare che oscillazioni e vibrazioni improvvise, dovute a una possibile esplosione, mandassero in tilt il sistema di sicurezza.

Molti spazi venivano utilizzati come sale per le riunioni e le comunicazioni con gli altri comandi della NATO. Entrando nella War Room, segnalata da una targa luminosa, si potrebbe sospettare di essere su un set cinematografico. La stanza è completamente insonorizzata e alle pareti ci sono mappe dettagliate dell’Europa del tempo. Oltre a vecchi microfoni, in un angolo si notano decine di cuffie ormai inutilizzabili. «Da qui ci si collegava con tutti gli altri comandanti», spiega De Meo. «Le cuffie servivano per le traduzioni e perché c’era il timore di essere intercettati, quindi non c’erano altoparlanti. Delle circa 250 persone che lavoravano fisse nel bunker, una buona parte era addetta alla trasmissione delle informazioni di tipo terrestre, navale, aereo».

La war room (Il Post)

I messaggi criptati arrivavano in un bunker all’interno al bunker, una stanza protetta da una porta corazzata e in cui nemmeno De Meo poteva entrare. Qui fino agli anni Ottanta si sentiva il rumore incessante delle telescriventi, che ricevevano e inviavano i messaggi. Con l’arrivo dei computer le operazioni iniziarono a essere più veloci e si risparmiò una notevole quantità di carta.

In un’altra grande stanza, chiama il “vascone”, era stato allestito l’air operation center, dove il personale dell’esercito aveva il compito di seguire e tracciare le rotte degli aerei militari che entravano nello spazio aereo della NATO. Non c’erano schermi, solo enormi lavagne su cui le rotte venivano tracciate a mano a matita. Nelle sale degli uffici direttivi sono rimasti armadi con moltissimi vecchi manuali tecnici di macchinari già smontati. Le casseforti con i documenti protetti da segreto sono state portate via, così come gran parte delle attrezzature.

Mappe dell’Europa appese alle pareti (Il Post)

Lavorare all’interno di un bunker per lungo tempo era piuttosto snervante. Sulla parete della mensa da 110 posti spicca la riproduzione del monte Baldo, che si trova vicino al lago di Garda: il disegno era stato pensato per ingannare lo sguardo e dare profondità alla stanza. Ma non era l’unico luogo in cui i militari potevano rilassarsi: c’erano alcune “break room” dove si poteva chiacchierare, una palestra e un bar rimasto quasi intatto, con i lampadari dell’epoca, le vetrine, e il vecchio televisore.

Dopo l’ultima esercitazione, nel 2004, iniziò il declino dei bunker antiatomici e anche quello di West Star. Secondo uno studio della NATO, queste strutture non erano più considerate strategiche e soprattutto costavano troppo.

La mensa (Il Post)

De Meo inviò un rapporto dettagliato per cercare di convincere l’alto comando della NATO che sarebbe stato utile avere un bunker in caso di una crescita della tensione nel Mediterraneo. Nel 2006 lo Stato maggiore dell’esercito gli comunicò che West Star non era più di interesse nazionale. «Chiuderlo mi sembrava un delitto», dice De Meo. «A causa della segretezza con cui era stato gestito, nemmeno i vertici sapevano con esattezza cosa stavamo chiudendo. Avvisai tutti: lo smantellamento sarebbe stato irreversibile». Le operazioni di dismissione durarono alcuni mesi.

Il bunker rimase sotto il controllo del demanio militare fino al 2010 quando l’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa confermò che West Star non era più di interesse militare. Nel 2011 un guasto rovinò l’impianto elettrico e negli anni successivi alcuni ladri riuscirono a rubare tutto il materiale di un certo valore, soprattutto rame. Infine, nel 2016, il comune di Affi presentò domanda per l’acquisizione gratuita nell’ambito della legge sul federalismo demaniale e l’1 marzo del 2018 il bunker diventò proprietà comunale.

Il bar all’interno del bunker (Il Post)

Per la sua struttura a forma di otto, West Star sembra essere perfetto per una lunga visita guidata. Finora il progetto del comune, che vorrebbe farlo diventare un museo della Guerra fredda, è stato fermato dai costi di bonifica e di allestimento. Servirebbero tra 4 e 6 milioni di euro, secondo le prime stime, per metterlo in sicurezza, costruire i parcheggi e rifare le strade.

«In questa fase stiamo coinvolgendo l’azienda sanitaria per capire se il bunker può essere visitato da molte persone e nel caso quali lavori servirebbero per trasformarlo in un museo», spiega il sindaco Marco Giacomo Sega. «Vorremmo portarlo all’attenzione della Soprintendenza perché secondo noi è un patrimonio storico di notevole valore. Al suo interno ci sono oltre 50 anni di storia militare. Ovviamente vorremmo coinvolgere anche il ministero della Cultura e l’Unesco». Ma tra le possibili idee per raccogliere fondi ci sono anche iniziative più curiose, come un’accurata scansione 3D per provare a vendere la mappa tridimensionale di un vero bunker risalente alla Guerra fredda a uno sviluppatore di videogiochi. «I diritti andrebbero al comune», dice il sindaco, con un certo ottimismo. «Siamo certi che il bunker, per Affi, può essere una miniera».

– Leggi anche: Quando si viveva con la paura dell’atomica