Nostra patria è il mondo intero e nostra legge è la libertà

Cerca nel blog

4.7.23

Catturati nel Donbass, Slavyk e Serhiy sono passati dalle carceri russe a quelle cecene. Ora, dopo uno scambio di soldati alla frontiera, sono in una clinica ucraina per la riabilitazione dei prigionieri di guerra. E sono inseparabili

no al bavaglio del politicamente corretto

colonna sonora

la tua libertà - francesco Guccini *

ed provi ad usare il tuo spirito critico \ libero arbitrio - ti viene appiccicata l'etichetta di omofobo, di zenofobo, e ovviamente anche di retrogrado. E poco importa che tu non lo sia. Il tuo pensiero viene giudicato tale solo perché va controcorrente. E si ostina a farlo. La marea politicamente corretta sale. Armiamoci di libri per salvarci. Per comprendere ciò che sta accadendo attorno a noi. Per discernere la realtà. Per essere uomini. Veri. Completi. Per riprenderci la nostra integrità ed la nostra libertà decidendo cosa è giusto o sbagliato ed non siano gli altri a imporcelo .

3.7.23

per chi giudica e commenta i miei post solo dal titolo

A volte capita che il pensiero di persone all'opposto di te , in questo caso il video sotto di diego fusaro

arrivino alle tue stesse conclusioni vedere precedente post

https://urly.it/3w3gv. Quindi caro **** e cara **** che giudicate le persone non da quello che scrivono o riportano ma solo da un titolo ironico \

https://urly.it/3w3gv. Quindi caro **** e cara **** che giudicate le persone non da quello che scrivono o riportano ma solo da un titolo ironico \sarcastico vi serva di lezione .

chi lo ha detto che il teatro dev'essere solo al chiuso ? l'esecuzione dell'opera : a perdifiato la storia di alfonsina strada la prima donna che corse il giro d'italia di michele vargiu

La Storia raccontata nello spettacolo è una storia sportiva italiana poco nota ed offuscata dai racconti nazionali quasi ( ne avevo parlato suo tempo sulle pagine del blog ma non riesco a trovarlo forse e fra quelle andate perse nel passaggio da splinder o a bloggger ) rimossa insomma . Con questo Monologo si racconta Uno sport d'altri tempi di quando si correva per rabbia e per amore (cit da il e bandito e il campione di Francesco de Gregori I ( testo ed accordi ) II ( video canzone ) quando lo sport era sport e le ed i fatti d'oggi , vedere articolo riportato sotto de il Fatto quotidiano d' ieri , si contavano sula punta delle mani

30.6.23

Sono sempre bei tempi la storia di Luigi Luini

ecco la storia di questa settimana della newsletters altre storie rubrica di Mario Calabresi

«Una volta mi alzavo alle tre di notte per fare il pane. Adesso alle due sono già sveglio: passano gli anni e dormo sempre meno. Mi giro e rigiro nel letto ma non vedo l’ora di alzarmi. Alle cinque scendo, sono sempre il primo ad arrivare. Controllo che sia tutto a posto, che non manchi nessun ingrediente. E poi accendo il forno».

Luigi Luini

Domani, sabato primo luglio, Luigi Luini, professione panettiere, compie 92 anni. È un pezzo della storia di Milano, il suo negozio dietro il Duomo resiste dal 1949 e i suoi panzerotti sono famosi in tutto il mondo. Non esiste giorno in cui non ci sia la fila davanti alla sua vetrina. Il signor Luini ha cominciato a lavorare quando aveva 14 anni e non è mai veramente andato in pensione: «Al mio sessantacinquesimo compleanno tutti mi chiedevano quando mi sarei ritirato e io rispondevo: “Ho il contratto fino a ottanta” e poi lo prorogo ogni anno».

Il suo negozio per me è un luogo del cuore. Quando ero studente di liceo, saltavo spesso la scuola per andare all’emeroteca della Biblioteca Sormani a leggere i giornali degli anni Settanta. Volevo capire la nascita degli anni di piombo. Era un’immersione nel passato, faticosa e certi giorni anche dolorosa. Quando uscivo avevo bisogno di qualcosa che mi facesse stare bene, e allora avevo il mio piccolo rito: andavo a prendere due panzerotti mozzarella e pomodoro da Luini. Erano sempre bollenti, e d’inverno, quando gli davi il primo morso, fumavano. Mi facevano felice, e ancora oggi è così. Negli anni ho conosciuto il signor Luini, siamo diventati amici e sono stato il primo cliente a entrare nel suo negozio il giorno che ha riaperto dopo il primo lockdown. Questa settimana mi sono presentato alle sette e mezza, mi sono infilato sotto la saracinesca, che era ancora mezza abbassata, per fargli gli auguri e per farmi raccontare la sua storia.

L’ingresso del panificio Luini in una foto degli anni ‘70

Con lui c’è sempre la signora Anna, con cui ha festeggiato 53 anni di matrimonio: «Mi sono sposato tardi, avevo già 39 anni, ma lavoravo e basta e non avevo occasione per fare conoscenze. Poi, un giorno, ero a casa di mia mamma Giuseppina e sulle scale incontriamo la figlia della sua vicina, che aveva 25 anni. “Guarda che bella ragazza - dice mia madre - te la devo presentare”. E così abbiamo cominciato a uscire insieme». Nel 1970 si sposano, il viaggio di nozze nelle Dolomiti è la prima vacanza della vita di Luigi, l’anno dopo arriva Cristina, la prima figlia, e poi nel ‘74 Emanuela. La signora Anna lo convince che ad agosto bisogna chiudere e andare in vacanza, che esiste il mare, e chiede che smettano di abitare sopra il negozio, ma almeno a una distanza di quindici minuti a piedi.

La sua è una storia di fatica, ma con un'accezione positiva del termine. «Mia madre lavorava fin da giovanissima nella trattoria dei suoi genitori a Codogno, lì una domenica ha conosciuto mio padre, che faceva il panettiere. Era la metà degli anni Venti. Alla fine della guerra c’era una grande energia e la sensazione che tutte le occasioni fossero a Milano. Io e le mie sorelle convincemmo mamma e papà a trasferirci e trovammo un negozio in Piazzale Bacone. Io avevo quattordici anni ma nessuna voglia di studiare. Mio padre, quando lo capì, disse una frase soltanto: “Se non studi, ti alzi la notte”. Dal giorno dopo cominciai a lavorare con lui».

Una foto storica del laboratorio del panificio durante la preparazione dei taralli pugliesi

Nel 1949 si spostano in via Santa Radegonda, a poche decine di metri dalla Galleria Vittorio Emanuele, nel centro più centro di Milano: «Erano case popolari, qui abitava la gente comune, non c’era mica la moda. Le famiglie affittavano una camera e la persona più illustre del palazzo era il maestro di canto dell’ultimo piano. Accanto a noi c’era la latteria, poi un fruttivendolo, un barbiere e un elettricista. Questo era il centro di Milano. Tutto è cambiato negli anni Ottanta, sono cominciate le grandi ristrutturazioni che hanno espulso il popolo».

Il signor Luigi ricorda ogni decennio, l’eco della strage di Piazza Fontana, la folla dei funerali in Duomo, la bomba fuori dalla Questura in via Fatebenefratelli - «Sono passato di lì con la Vespa pochi istanti dopo, stavo portando il pane a un ristorante» -, l’arrivo delle boutique di lusso, i turisti giapponesi che hanno cominciato a fotografare il suo negozio. Gli chiedo se abbia rimpianti, quale sia stato il decennio più bello: «Sono sempre bei tempi. Sono stati tutti belli, mica solo quelli in cui si è giovani. Quando guardo le mie figlie che mandano avanti il negozio e fanno migliorie e innovazioni sono contento».

Il panificio Luini il giorno della riapertura dopo il lockdown

Nel 1949 però i panzerotti non c’erano: «Ricordo i primi cortei, chiedevano “pane e lavoro”, dopo qualche anno però “pane” non lo dicevano più e allora ho pensato che dovevamo fare qualcosa di diverso. Siamo stati i primi a fare i panini imbottiti quando i panettieri non li facevano, poi le pizze, ma i vigili vennero a farci un verbale perché anche questo non era previsto. Alla fine ho tirato fuori la ricetta dei panzerotti. Era in un quaderno di ricette di mia madre, figlia di un immigrato pugliese. All’inizio li faceva lei, poi dovette lasciare il negozio e allontanarsi perché era diventata allergica alla farina. La verità è che i polmoni se li era rovinati in trattoria. Fumavano tutti, c’era una nebbia di sigarette e lei aveva sempre la tosse».

I grandi cambiamenti nell’organizzazione del negozio sono avvenuti al passaggio di secolo, quando è mancata Franca, la sorella più grande, e Carla è andata in pensione. «Loro due erano inflessibili: alle 13 buttavano fuori i clienti perché si doveva chiudere per la pausa. Riaprivamo solo alle 16, ma così perdevamo tutto il pranzo degli impiegati e degli studenti. Sono arrivate le mie figlie e hanno rivoluzionato gli orari: non si apre più alle 7 ma alle 10 e poi si fa orario continuato fino alle otto di sera». Le figlie hanno rifatto il negozio, hanno messo un silos per la farina nel sotterraneo - così non si devono più sollevare e trasportare i sacchi da 25 chili - e semplificato l’elenco dei prodotti. Ma non sono riuscite ad evitare che il padre arrivi alle 5 per accendere il forno.

Luigi Luini con la gerla sulle spalle mentre consegna il pane

Il signor Luigi parla ormai da un’ora, mi racconta di quando ha iniziato a fare le forniture in giro per la città: «Portavo il pane agli alberghi alle 5 per la prima colazione, poi a mezzogiorno facevo le consegne nei ristoranti. Nel tardo pomeriggio un nuovo giro. Andavo io con la Vespa e la gerla sulla schiena. Non mi sono mai riposato, ma che vita ragazzi! Un giorno, mentre portavo il pane all’Hilton, sono stato investito da una Cinquecento. Mi ha fatto fare un volo che ancora me lo ricordo. Sono stato ingessato per quaranta giorni. Ero a casa e allora mia moglie mi mette in braccio la piccola: “Tieni la Cristina, che vado a fare la spesa”. Ma lei scoppia a piangere, non mi aveva mai visto e mi aveva preso per un estraneo». Dopo una settimana comincia a lavorare con il gesso la notte.

Luigi Luini con la moglie Anna e le figlie, Cristina a sinistra ed Emanuela

Nella fila fuori ci sono sempre gli impiegati che lavorano in centro e tantissimi turisti, al momento scarseggiano ancora i cinesi ma ci sono tanti arabi, americani e spagnoli. Gli faccio la domanda a cui non risponde mai: quanti panzerotti vendete ogni giorno? «Tutti me lo chiedono, dipende dalle stagioni, d’inverno le file sono più lunghe, mentre con il caldo se ne vendono meno. Non esiste un numero fisso».

Insisto. Abbassa la voce e finalmente mi risponde: «Più di 5mila».

Il prezzo è lo stesso da anni: 2 euro e 80 centesimi. «Io non voglio fare le cose gourmet, voglio che sia per tutti. Sono un panettiere».

29.6.23

femminicidi sempre più emergenza si bbassa l'età dei mostri e delle vittime . Riflessioni a caldo sul caso di Roma

|

| Jakub Schikaneder, Omicidio in casa (1890) |

mi fermo qui non perchè abbia perso le arole ma perchè come ho già scritto precedemente per il femminicidio di giulia tramontano due parole sono troppe ed una è oco cioè si rischia : l'ovvietà ed la retorica con il rischiuo di creare assueffazione , qualunquismo giudiziario , o peggio che a fuori di parlarne troppo venga di più parti chiesto il silenzio mediatico come era per il fascismo che tali fatti di cronaca venivano nascosti e taciuti per legge .

Maturità 2023, padre si diploma con la figlia: “Ho ripreso gli studi per farle vedere che le cose si possono fare a qualsiasi età”

dal web

Una storia toccante quella che arriva da Pontedera, nel pisano, dove un padre, 52enne magazziniere, ha svolto l’orale di maturità lo stesso giorno della figlia, 19enne, lo scorso 26 giugno. A riportarlo La Repubblica. Ecco cosa ha detto e quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a riprendere gli studi.

“Ho riscoperto il piacere dello studio

“Non potevo rimanere il ciuchino di famiglia. Domani torno a lavorare, con un peso in meno e una soddisfazione in più”, ha detto. Per quasi dieci mesi ha staccato da lavoro alle 18.30 e poco dopo si è messo tra i banchi dei corsi serali di meccatronica a scuola, dal lunedì al venerdì. “Ho lasciato i banchi a 3 mesi dalla fine della quinta, poi ho iniziato a lavorare. Però mi sentivo qualcosa, tipo un debito coi miei genitori che avevano fatto di tutto per farmi studiare. Perciò ho ripreso, anche per far vedere a mia figlia che le cose si possono fare a qualsiasi età”, ha spiegato. I due hanno anche svolto, si dà il caso, la stessa traccia alla prima prova scritta dell’esame: “Non lo abbiamo fatto apposta, ma abbiamo scelto pure la medesima traccia alla prima prova, ovvero l’elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”. “Ero più emozionato per quello di mia figlia che per il mio – afferma il genitore -, ma devo dire che lei se l’è cavata alla grandissima, d’altronde è brava. Io diciamo che me la sono cavicchiata, qualcosa ho detto, dai! Battute a parte mi hanno tenuto dentro un’ora e un quarto, nessuno c’è stato quanto me, ma io sono un chiacchierone”.“Non capita tutti i giorni che padre e figlia facciano l’esame insieme, no? Il nostro caso ha impressionato tutti. Avevo paura di prendere di più di lei, ma è impossibile, è molto brava. Ho riscoperto il piacere dello studio. Ho voluto dimostrare che per certe cose non è mai troppo tardi, è la forza di volontà a muoverci”, ha concluso.

Non è mai troppo tardi

La storia rimarca, per certi versi, quella della donna di 90 anni che ha svolto la maturità quest’anno, con il sogno di diventare una maestra. “Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Avanti ragazzi ora non si scherza più. Dopo il diploma anche la laurea? Chissà perché no?”, ha detto l’anziana.“Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito. Ora sono qui e grazie all’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove, che spero, mi condurranno ad ottenere il diploma. Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami”, ha aggiunto, prima di sostenere la prova.

Proprio mentre sto finendo di fare cute paste (copia e incolla ) leggo su Google news più precisamente su https://www.tecnicadellascuola.it/ 29/06/2023 questa bellissima storia d'amicizia e solidarietà collegata agli esami di maturità.

hanno preso il suo posto e hanno svolto l’esame orale a turno davanti alla commissione e un banco vuoto con sopra il diploma di Pasquale.

28.6.23

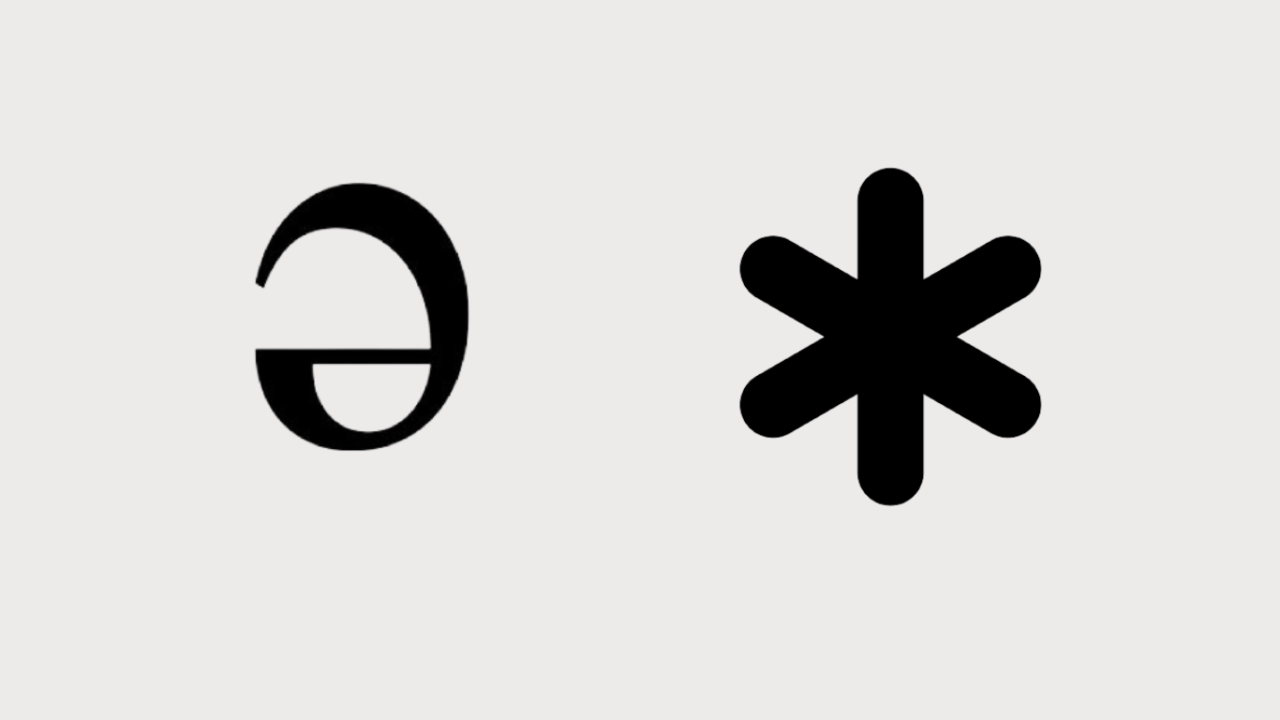

Asterischi e schwa, l’Accademia della Crusca smonta il politically correct: «No all’introduzione artificiosa di segni grafici frutto di un’ideologia» ma alla matrurità lo usano lo stesso

Asterischi e schwa, l’Accademia della Crusca smonta il politically correct: «No all’introduzione artificiosa di segni grafici frutto di un’ideologia»

IL parere dei linguisti alla Corte di Cassazione prende di mira anche la duplicazione dei generi. Incoraggiato invece l’uso al femminile del nome delle professioniBasta con schwa ed asterischi. E pure, se possibile, alla duplicazione dei generi, care italiane e cari italiani. L’Accademia della Crusca esce allo scoperto e dice la sua sul dibattito politico-linguistico che divide il Paese: da un lato chi vorrebbe innovare la lingua e la sua scrittura per depurarlo dal recondito retaggio maschilista, con proposte fonetiche e grammaticali più o meno azzardate; dall’altra chi, più o meno riconoscendo la critica d’insieme, rifiuta di rimettere mano a dizionario e manuali di scrittura distorcendo la lingua di Dante. Rispondendo a un quesito posto dal comitato pari opportunità della corte di Cassazione sulla scrittura negli atti giudiziari, gli esperti “custodi della lingua” entrano nel vivo della questione, e sembrano propendere decisamente per la linea “conservativa”. Con motivazioni puntigliose. A riportare stralci del parere dell’Accademia è oggi, lunedì 20 marzo, il Corriere della Sera. «I principi ispiratori dell’ideologia legata al linguaggio di genere e alle correzioni delle presunte storture della lingua tradizionale non vanno sopravvalutati, perché sono in parte frutto di una radicalizzazione legata a mode culturali», punge la Crusca, che pure riconosce come «queste mode hanno d’altra parte un’innegabile valenza internazionale, legata a ciò che potremmo definire lo “spirito del nostro tempo”, e questa spinta europea e transoceanica non va sottovalutata». Il riferimento, neppure troppo implicito, è all’offensiva culturale progressista sugli usi della lingua che dall’America si è diffusa ormai da diversi anni in Europa, compresa l’Italia. Che fare dunque, all’atto pratico? Senza dubbio, dice l’Accademia, scordarsi di introdurre nuovi segni fonetici “fuori luogo” come schwa o asterischi. «È da escludere nella lingua giuridica l’uso di segni grafici che non abbiano una corrispondenza nel parlato, introdotti artificiosamente per decisione minoritaria di singoli gruppi, per quanto ben intenzionati. Va dunque escluso tassativamente l’asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico (“Car* amic*, tutt* quell* che riceveranno questo messaggio…”). Lo stesso vale per lo scevà o schwa». Obiettivi colpiti e affondati.In genere non ci esponiamoMa c’è un’altra usanza linguistica che trova sempre più fortune in chiave politically correct che fa inorridire i linguisti. Benissimo l’intento di far sentire rappresentati nella lingua tutti i generi e gli orientamenti, osserva nel parere l’Accademia, ma lo strumento migliore per conseguire quest’obiettivo non può essere «la reduplicazione retorica, che implica il riferimento raddoppiato ai due generi» – “care italiane e cari italiani”, per l’appunto, o “amiche e amici”. La strada maestra da seguire è invece quella dell’utilizzo di «forme neutre o generiche (per esempio sostituendo “persona” a “uomo”, “il personale” a “i dipendenti”), oppure (se ciò non è possibile) il maschile plurale non marcato». L’altra modalità che l’Accademia raccomanda per garantire la rappresentatività di genere della lingua è quella di «far ricorso in modo sempre più esteso ai nomi di professione declinati al femminile»: architetta, sindaca, magistrata etc. Una parola infine l’Accademia della Crusca la spende anche sull’uso di articoli davanti al nome di persone note o meno (“la Meloni” e “la Schlein”, ma anche “la Giulia” o “l’Alvise” di molte parlate regionali). «Oggi è considerato discriminatorio e offensivo – osservano gli esperti – Non entriamo nelle ragioni di questa opinione, che riteniamo scarsamente fondata. Tuttavia, per quanto estemporanea e priva di motivazioni fondate, l’opinione si è diffusa nel sentimento comune, per cui il linguaggio pubblico ne deve tener conto».

27.6.23

la maturità non è solo scritti ed orali . ma una tappa della vita o un gesto di ribellione come il gabriel lodetti che usa lo schiwa nello scritto ., o per accontare le proprie emozioni come la studentessa torinese ., ed altre storie

- All'esame di maturità con la figlia di due mesi in braccio a cura di redazione Romana di repubblica 21 Giugno 2023

- Notte prima degli esami con saluti romani: la foto shock dei giovani fascisti del Ruiz repubblica 22 Giugno 2023 di Marco Carta, Valentina Lupia

alcune ( per le altre trovate all'inixio post dei link ) sulla maturità lontano o releganìte in piccoli trafiletti da parte dei media e credo ache dai social .

Maturità 2023, tema su WhatsApp. Alunna scrive sulla morte del suo ragazzo in un incidente: “Non sappiamo più aspettare”

26.6.23

IL matrimonio tra Banari e Siligo: la sposa cammina sul ponte crollato I disagi dopo l’inondazione: ma le sbarre non fermano il sogno di una coppia

dalla nuova sardegna del 25\6\2023

Siligo

Un ponticello crollato non spezza le radici. «Sarà il nostro matrimonio, questa mattina, a fare da ponte tra Siligo e Banari». Così Sarah Della Casa, alle 10 in punto si tira su la gonna, la testimone le solleva il velo, e come se il vestito bianco fosse la fiancata lucida di una fuoriserie, passa rasente al guard-rail. Il velo fa il pelo alla barriera metallica, ma scivola immacolato dall’altra parte. Alle 11 in punto la sposa ha appuntamento nella chiesa di Banari, nel versante opposto del ponte interrotto, ma lei (assieme al futuro marito) ha deciso che quei trecento metri li deve percorrere a piedi. Non è una banale sfilata:

Pietro Sedda il designer, artista e tatuatore di fama mondiale racconta i suoi nuovi progetti

Dopo la morte nei giorno scorsi all'età di 80 anni di Maurizio Fercioni ( foto sotto a sinistra ) considerato il primo t...

-

Come già accenbato dal titolo , inizialmente volevo dire Basta e smettere di parlare di Shoah!, e d'aderire \ c...

-

iniziamo dall'ultima news che è quella più allarmante visti i crescenti casi di pedopornografia pornografia...

-

Ascoltando questo video messom da un mio utente \ compagno di viaggio di sulla mia bacheca di facebook . ho decso di ...